■「宇宙卵を抱く----21世紀思考の可能性」簡略版

ABC.「A.パラダイム・シフト」「B.ポスト・マテリアリズム」「C.資源制約と環境再生」の交差

ABC-1 多様性(生物多様性、文化多様性、内なる多様性)と創造性

自らの創造性を高めることが最大の関心事である<ポスト・マテリアリスト>たちは、そのために<内なる多様性>を高め<多面的セルフ・ディベロップメント>を実現していくことをめざす。そこで、<ポスト・マテリアリスト>たちは、<文化的多様性>の高い都市に住むことを好むが、それと同時に、世界の各地を旅して、自らの心に深く訴える力強い自然や地域文化と出逢うと、そうした地域との関わりを深めていきたいと感じるようになる。つまり、<ポスト・マテリアリスト>たちにとって、心に深部に響く力をもつ地域では、<生物多様性>と<文化多様性>がどのような関係にあるのかが大きな問題になる。

ABC-2 自分を映すさまざまな鏡------武満徹

武満徹にとって音楽の原点は、勤労動員で働かされた基地で見習い士官が聴かせてくれたレコードのシャンソンの曲だったというエピソードが示すように、戦後の音楽活動の基本姿勢は西洋音楽という鏡に自分を映すことだった。その後、邦楽にも心を打たれるようになり、西洋音楽と邦楽という異質な音楽を対立された"ノベンバーズ・ステップス"という曲が生まれた。さらに、インドネシアのガムラン音楽やオーストラリア原住民のディジリデゥーをはじめ、それぞれの風土と不可分な音楽に強く心を惹かれるようになる。武満の姿勢は、こうしたさまざまな旅を通じて、西洋音楽という鏡とともに、邦楽やその他の多様な非西洋音楽の鏡が反射し合う中に身を置いて「聴覚的想像力」を鍛えていこうというものになっていく。

<ポスト・マテリアリスト>たちは、高い普遍性をもつ西洋の科学や文化とそれぞれの風土に根ざす力強いコスモロジーをもつ地域文化の間で、自らの思考と行動のどのように姿勢や方法をつくりあげていけばいいのかという難問に直面するが、これに対処するひとつの方向が武満によって示されている。

ABC-3 熱帯雨林の音の美学と共悦(groove)生成------スティーブン・フェルド

文化人類学者S.フェルドはジャズ演奏家でもあり、パフア・ニューギニア高地のカルリの人々の音楽をシーフェリンがもち帰ったテープで聴いて心に訴えるものを感じ、この遠い地の音楽と自分たちの音楽の関係を解き明かすべく、フィールドワークに出かけた。

カルリの人々の音の美学の核心にdulugu ganalan <重ねあげた響き>という言葉があることを知り、この言葉の使われ方を詳しく調べた。この美意識は、視覚的な見通しが悪い熱帯雨林の中でさまざまな音を聴きとる鋭敏な聴覚と関わりが深い。それと同時に、きわめて平等主義的なカルリの人たちが、何かを一緒にする際に、各々が自律的にふるまいながら相互作用によって協働的な関係をつくりあげていくスタイルとも関係が深い。

また、カルリの人々の<重ねあげた響き>は、彼等が相互作用を通じてグルーブ感を求めていく時に、生成させようとめざすものなのだとフェルドは言う。つまり、共悦(groove)生成という視点を置くことによって、ジャズをはじめする音楽とカルリの人々の音の美学との対話のよい通路がつけられたと言える。

ABC-4 環境文化と自然音(ノイズ)、即興性------佐野清彦

武満徹(ABC-2)は、高い普遍性をもつ西洋音楽とそれぞれの風土に根ざす非西洋音楽の間で自らの姿勢を模索したが、佐野清彦はこの問題を、それぞれの音楽における楽音世界と<ノイズ(自然音)>の関係という視点から考えた。

西洋音楽は、楽音世界を自律化させようとする志向が強く、そこから自然音をノイズ(雑音)として除外しようとする。それに対して、日本列島文化では、<楽音>と<ノイズ(自然音)>を対立するものとして扱わず、両方を重ねることから生まれる美への豊かな感受性をもつ。これは、日本列島文化だけの特徴ではなく、非西洋音楽ではさまざまな形で見出される。こうしたその土地の風土と不可分な文化を佐野は<環境文化>と呼ぶ。そして、資本主義のグローバル化によって世界各地で「環境文化の土壌流出」が起きているという。

ABC-5 生きた演劇をめざす多国籍劇団の旅------ピーター・ブルック

1960年代には、欧米の演劇界で言語偏重のヨーロッパの伝統演劇を批判し、インド、日本など非西洋の演劇の発想や方法をとり入れ、演劇の革新をはかろうとする動きが活発になった。P.ブルックは、そうした問題意識を突き詰め、新しい方法論を結実させた。<ポスト・マテリアリスト>にとっての難問(ABC-2)を解こうとした先駆者の一人といえる。

演劇の可能性をゼロ地点から探るために、多国籍の俳優からなる劇団をつくり、世界各地を即興劇を演じながら旅した。祭や儀礼では、参加する人たちの間でコスロモジーが共有されているのに対して、旅する劇団の劇では、そうしたコードが共有されていない。

しかし、(1)俳優どうしの相互作用、(2)俳優と観客の相互作用、(3)俳優と戯曲の深部との関わり、といった点に鋭敏な感受性を育む訓練を重ねていけば、観客を劇の世界に引き込むだけでなく<神話的次元>を垣間見させるような演劇が可能になると、ブルックはいう。

ABC-6 列島(群島)的思考------エドゥアール・グリッサン

J.ジェイコブスは、都市の動態に即して<多様性>と<創造性>の関係について考察した。

E.グリッサンは『全-世界論』で、カリブ海の島々の関係という文脈から、<多様性>と<創造性>についての思考のモデルを提示した。

グリッサンは、植民地主義や帝国主義を生み出したヨーロッパ的な思考を大陸的と見なし、それに対してそれぞれの文化が複合的でたがいに排他的にならないカリブ海の島々の「開放と分有の思考」を<列島(群島)的>と呼んでいる。

現代世界の暴力的対立のエスカレーションは、「領土拡大の正当な権利を争いあう諸々の父祖伝来的文化」つまり<大陸的な思考>のぶつかり合いだとグリッサンはいう。

ABC-7 リゾーム-アイデンティティ------エドゥアール・グリッサン

現代世界の各地の暴力的紛争をひき起こしている排他的民族主義やナショナリズムを考えるのに、E.グリッサンは<ひとつ根のアイデンティティ>という概念を用いる。それに<リゾーム的アイデンティティ>が対置される。<ひとつ根>は植物の一般的な根のことだが、<リゾーム>はタケ、ハスなどの根茎のことで、どんどん水平に伸びて個体を増殖させる。カリブ海の島々には、ヨーロッパ諸国による植民地化と収奪の傷が深く刻まれているが、人種も言語も異質なものの出逢いから生まれた<クレオール化>をポジティブなものとして捉え直す。

ABC-8 場所のリゾーム------エドゥアール・グリッサン

グリッサンはヨーロッパやアメリカ合衆国など優越する中心から描かれる世界史や世界像を否認し、世界のあらゆる場所を対等に扱いながら、世界の全体性に向かっていけるような方法を探る。そして「全体性をつくるのはすべての場所のリゾーム」だと主張する。各々の場所から出発した経験と思考が、あちこちに根を広げ、さまざまな場所をつなげていく。そうした積み重なりが世界中の場所の複雑な網の目によって結びついた<場所のリゾーム>をつくりだしていく。

こうした<列島的思考>と<場所のリゾーム>は、生態系と文化の<多様性>を再生する活動の指針ともなる。

ABC-9 ヤポネシア論------島尾敏雄

太平洋戦争末期に特攻艇の隊長として奄美大島に赴任した島尾敏雄は、出撃前に終戦を迎え、島の旧家の娘ミホと結婚する。戦後、一時期関東での暮らしの後、奄美に戻り、図書館長の職に就いた。島で暮らすうちに、日本列島の歴史と文化を琉球弧の視点から捉え直すことで、未来への新たな可能性が拓けてくると考えるようになり、新たな文脈から見た日本列島に<ヤポネシア>と名づけた。日本の権力の中心は長く近畿地方に置かれ、中国大陸との関係でアイデンティティが形成されたためか、日本人には中国への劣等感から肩肘をはるこわばりがあった。琉球弧の人たちの所作にはそうした固さがなく、やさしくしなやかであることに島尾は気づいた。日本と琉球弧をポリネシア、メラネシア、インドネシア、フィリピンなどに連なる列島と見る<ヤポネシア>という視点から、オルタナティブな可能性が見えてくると島尾は考えた。

グリッサンの言う<列島的思考>や<場所のリゾーム>と重ねて考えると、<ヤポネシア論>の意味はより鮮明になると思われる。

ABC-10 八重山 さまざまな文化が出逢う島々

八重山諸島は、琉球弧の中でも風土や文化の<多様性>が高く、それらの相互作用が多様な人材をひき寄せる<場所の磁力>をつくり出していて、グリッリサンのいう<列島的思考>が息づく島々といえる。

八重山の島々は、海が穏やかな時には、原始的な航海技術でも島から島へと無事に渡ることができる。しかし、海が荒れると今でもフェリーが欠航になる。そのため、古い時代からそれぞれの島は、かなりの自律性をもつとともに、それぞれの島で足りない食糧や素材を交易によって入手した。1479年に暴風雨で船が漂流して与那国島で救助され無事に国に帰り着いた朝鮮人の体験の記録から、当時の八重山諸島の様子を知ることができる。

八重山諸島では、祭や儀礼も集落ごとの<多様性>が高く、琉球王朝の支配下に入った後に形成されたと見なされる祭や儀礼を行う集落とともに、それ以前の時代からの祭や儀礼を継承する集落もある。

図ABC-2 川平のマユンガナシ (撮影:潮平正道)

ABC-11 コスモロジー=場所の意味×死者と生者の共同体------渡辺哲夫

欧米的な科学や医療など普遍性の高いシステムの下で職能を身につけた専門家がある地域の特有の風土に根ざす力強いコスモロジーに出逢い、心を揺さぶられた時、異質な思考の間で、どのような姿勢をとることができるか。これは<ポスト・マテリアリスト>たちにとっての難問である。『祝祭性と狂気』では、宮古島のシャマンといえるカンカカリャと巫病のカンダーリに出逢った精神科医の渡辺哲夫が、現代の精神医学の思考を根底が揺るがすものであることを感じ、自分の専門分野の方法を捨てて、素手で、これらの伝統の核心に迫ろうとした。

島のコスモロジーでは、島をひとつの命、身体と見なし、空気、水、エネルギーの循環によって、その生命が保たれていると人々は感じる。ウタキや井戸など島の命の要となっている場所が危機にさらされると、<深層の共同性>への感受性の高い「カンダカイ(神高い)人」に「カンダーリ(巫病)」が起きる。つまり<カンダカイ人の身体⇔場所の身体>という定式化ができる。

ABC-12 無縁/老若の組織とコムニタス------網野善彦

網野善彦の仕事の特徴は、遍歴する職人、芸能民、勧進聖、海民、山民など非農業民に着目して日本の中世社会の姿を描こうとした点にある。そうした研究を踏まえて『無縁・公界・楽』が生まれた。「無縁所」としての寺や自治都市は、外部の争いや主人への隷属などの関係をもち込ませないアジールとして特権をもつ。網野は、こうした場所だけでなく、人についても「無縁」という言葉を用いる例がある点に着目し、『無縁・公界・楽』では、「無縁」の場所と「無縁」の人の関係のモデル化を試みた。例えば、中世の職人たちは、供御人となって関、津、市、宿などの「自由通行の保証」を得たが、こうした場所は「無縁」の場所であり、職人たちは保証を得て「無縁」の人となったと考えることができる。そして、「無縁」の人たちが集まる所に自治都市が育ってくる。

「無縁」の人の特性、あるいは「無縁」の人どうしの関係については、<越境モード>および<コムニタス>(A-17)と対比すると、網野の仕事の意味が鮮明になる。

また、<無縁の原理>が大きな力をもった中世後期は、日本列島の諸都市と海外との人と物の交流が活発化した時期であり、グリッサンのいう<列島的思考>の視点から網野の仕事の意味を見直すことも必要だろう。

ABC-13 古代ギリシャのポリスとコムニタス------ハンナ・アレント

H.アレントは、ハイデッガーの下で哲学を学んだ才媛だが、ナチスが台頭するドイツから逃れてアメリカに渡った。戦後、『全体主義の起源』で注目を浴びるようになった。アレントの議論の特色は、古代ギリシャのポリスの再評価に基づき、その視点から全体主義の勃興を許したヨーロッパの政治思想の弱点を浮き彫りにした点にある。

古代ギリシャ人にとって「政治的であるとは、ポリスで生活すること」であり、「ポリスの領域は自由の領域」だった。そして「自由」であるためには、「暴力による強制や支配と服従」および生命を維持するための必要(必然)による束縛といった「前政治的状態」から自らを分離することが不可欠だった。

こうした古代ギリシャ人のポリスについての考え方も、<越境モード>および<コムニタス>(A-17)と対比することによって、理解しやすくなる。また、古代ギリシャでこうした思考が生まれた背景にも、古代帝国の縁における都市国家間の職人と商人の自由な移動という条件が存在した。

ABC-14 ソーシャル・イノベーション (Social Innovation)

営利企業とは異なる行動原理をもつ非営利事業体を中心とするチームによって、社会的ニーズが高い新たな製品、システム、サービスの開発に挑み、その成果を普及させ、さまざまな社会的問題解決の糸口をつくっていくことを<ソーシャル・イノベーション>という。EUでは社会の構造転換を進めるために<ソーシャル・イノベーション>に大きな役割が与えられつつあり、例えば多数の事例研究を踏まえて、EMUDEは、<ソーシャル・イノベーション>の基本を<クリエイティブ・コミュニティ⇒社会的企業の創業>という形で定式化している。

<クリエイティブ・コミュニティ>とは、強い問題意識をもった消費者と柔軟な発想をもったエンジニア、職人、デザイナーなどさまざまな専門的技能をもった人たちのグループで、既成概念にとらわれずに議論し、暮らしを持続可能で生き生きとしたものに変えていくのに役立つアイデアを出しあう。そして、面白いアイデア、良いプランについては、メンバーが実験的な事業を起こし、うまく機能するかどうかを試してみる。こうした過程を経て、事業化が可能と判断されたものは、社会的企業としての創業の段階に進む。

ABC-15 ローカル・イノベーション (Local Innovation)

<ソーシャル・イノベーション>のうち地域再生の効果が大きいものを<ローカル・イノベーション>と呼ぶことにする。日本列島では農山漁村へのUIターンを促すためにも「地域の仕事の創出」が大きな課題であり、そうした効果のある<ローカル・イノベーション>をどう実現するかが重要な問題になる。そうした<ローカル・イノベーション>をつぎのように定式化できる。

<クリエイティブ・コミュニティ⇒都市と地域の資源、人材、知恵を結びつけて地域の問題を解決する事業の創出>

ABC-16 フィールド・ラボとしての紅露工房------石垣昭子

地域の風土に合った基本的な動植物を栽培、飼育、採集できる環境を整え、天然素材の良いレパートリーを身近なところから手に入れ、さまざまな実験的な試作を行えるようにした場所を<フィールド・ラボ>と呼ぶことにする。<フィールド・ラボ>は<クリエイティブ・コミュニティ>の<創造性>を支える土台となり、開発とコラボレーション、学びの場としての機能を果たす。

西表島の紅露工房は、<フィールド・ラボ>の先駆的なモデルのひとつとしての位置を占める。1980年代はじめに竹富島から西表島に移住した石垣昭子は、西表島の伝統的な染織が途絶えてしまった状況下で、繊維素材と染料植物を身近なところから入手できる環境を整えていった。工房の周囲の農園に繊維を採る植物として糸芭蕉を植え、芭蕉とよく合う生糸を得るために養蚕の研究を行った。染料植物はクチナシ、インドアイ、ベニバナ、ヤエヤマアオキなどは農園で栽培し、紅露は近くの山に掘りに行く。こうした良い天然素材を身近なところで得られる環境をつくると「こうしたらどうなるだろうか」というさまざまな着想が生まれ、その実験を通じてたくさんの発見が生まれてくることがわかった。

90年代後半には、石垣と真砂三千代、真木千秋のコラボレーションを通じて、八重山の伝統的衣装であるスディナーを現代的に再生する真南風の事業が創業された。

ABC-17 「有機農業+自然エネルギー」を核とした創造拠点

埼玉県小川町の金子美登の霜里農場は、山林1.5ha、水田1.5ha、畑1.3haからなり、ウシ3頭、ニワトリ200羽、アイガモ100羽を飼育する有機農業で、会員に牛乳、卵、米、小麦、季節の野菜といった主要な食料を供給している。つねに5〜15人の国内外からの研修生がいて、有機農業の人材養成拠点ともなっている。研修を終えた人の中には、小川町の農家から土地を借りて有機農業を営む人たちも少なくなく、そうした人たちが小川町有機農業生産グループをつくっている。

金子と有機農業生産グループは有機農業だけでなく、自然エネルギーの活用にも熱心で、バイオガスの専門家である桑原衛、太陽光発電の桜井薫が小川町に移住した。小川町はこうしたさまざまな人材が集まり、たがいに刺激しあい、支え合って実験的な企てがなされる<創造拠点>となっている。

バイオガスについては、「NPOふうど」が中心になり、家庭の生ゴミを集めて発酵させてバイオガスをつくり調理に使うとともに、発酵槽に溜まる液肥を有機肥料として田畑に撒き、できた野菜を家庭に供給するという循環がつくられている。

ABC-18 台湾原住民族による伝統文化の現代的再生------サクリュウ・パババルング

台湾原住民族は、漢民族が多数派の台湾ではマイノリティーであり、漢民族に差別されることも多く、台湾経済の成長を支える低賃金労働力として不利な立場におかれてきた。1980年代に、若者たちを中心に「台湾先住民族権利促進会」がつくられ、権利の回復をめざす運動が活発になった。こうした活動において伝統文化の再生の中心的なリーダーとなったのが、パイワン族のサクリュウ・パババルングだ。

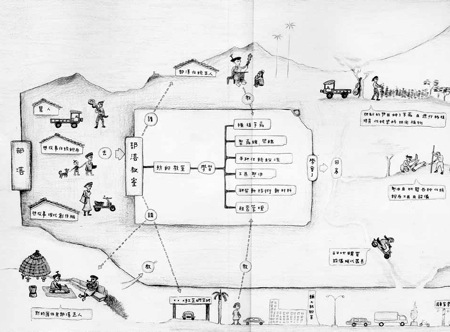

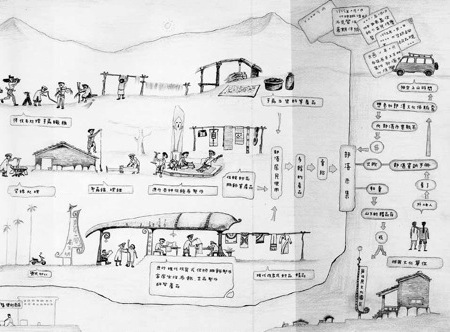

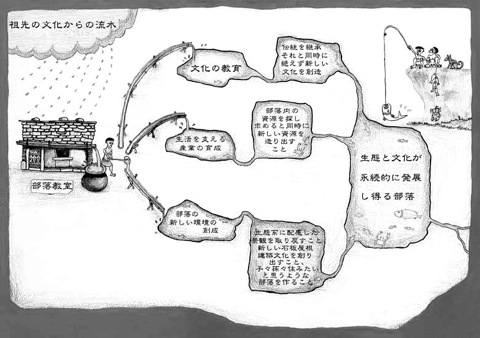

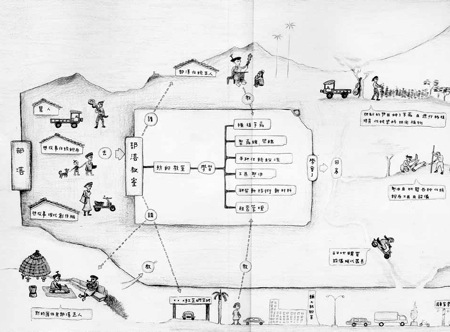

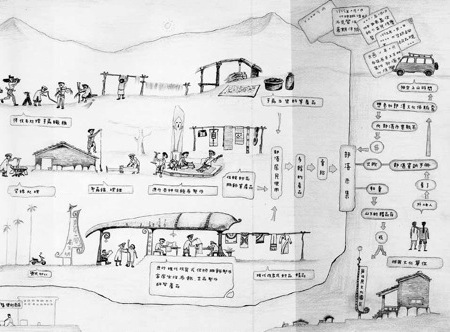

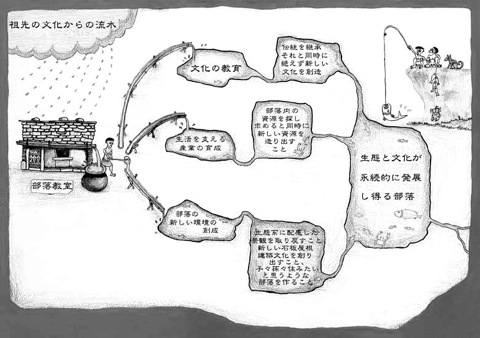

サクリュウはエンジニアとしての教育を受け公務員になったが、パイワン族の集落に調査に来た外国人の文化人類学者を案内した経験がきっかけとなって、故郷にもどり、古老たちから継承者が途絶えた伝統工芸、建築の技法を学び、伝統文化の現代的な再生を模索するようになった。彼は、子供たちの世代に伝統的な文化を伝えるとともに、都市に流出してしまった若者たちが故郷に戻って伝統文化を学び直し、それを生かして生計を立てられるようにするには、どうすればいいかを熟考し、自分の着想を描いたたくさんのノートをもとに『部落有教室』というパンフレットをまとめた。そこには、衣食住および行事について伝統文化を学び直すことからはじめて、それをこれからの集落の暮らしの中にどのような形で現代的に再生していくかというプログラムがパイワン族の伝統的なイラストを使って詳しく展開されている。

図ABC-5 伝統的住文化再生のプログラム

[Sakuliu Pavavalung 『部落有教室』 順益台湾原住民博物館, p.37]

図ABC-6 部落教室による持続可能な地域文化の再生

[Pavavalung, Sakuliu 『部落有教室』 順益台湾原住民博物館, p.29]

ABC-19 農山漁村へのIターン移住

過疎化が深刻化する農山漁村が多くなる状況下で、Iターン移住者を増やすことが地域再生のための重要なテーマとなっている。資源制約が厳しくなり、資源の奪い合いが激化しているのに、日本の農村では耕作放棄地が増え、伐採時期を過ぎた人工林の蓄積が進んでいる。都市から農山漁村にIターン移住するには、さまざまなハードルを越えなくてはならず、それを克服する人たちは、<ポスト・マテリアリスト>のひとつの先端をなすといえる。お金を出せば何でも手に入る都会の暮らしに甘んじることなく、自足性、自律性の高い暮らしをめざし、自分たちの感受性を多面的に開発することで、ほんとうの意味で豊かな暮らしに近づけるという基本認識を彼等はもっているからだ。

ABC-20 鄙びた場所の磁力

自らの創造性を高めることを重視する<ポスト・マテリアリスト>たちは<文化的多様性>が高い都市での暮らしを好む。そうした場所で暮らすことが自らの<内なる多様性>を高め、これが創造性の源泉となるからだ。他方で、自然が豊かで力強いコスモロジーをもつ地域文化になじむことも、彼らの感受性と<内なる多様性>を高めるのに重要な意味をもつ。そのため、豊かな自然とそれに根ざす生き生きとした地域文化をもつ鄙びた場所で、<ポスト・マテリアリスト>の多彩な人材を引き寄せる<磁力>をもつ例が増えてきている。

そうした場所は、地元と外来者の多様な資質や職能が相互触発する<創造拠点>としての機能を発揮しつつある。

ABC-21 パーマカルチャー・デザイン------ビル・モリソン、デービッド・ホルムグレン

パーマカルチャーは、農業機械や肥料、農薬などで大量に化石燃料を消費する現代の大規模な農業のあり方への批判に基づく運動であり、さまざまな条件の場所に生き生きとした生態系を回復させ、その中に、人間にとって有用な衣食住の素材となる動植物の飼育、栽培を組み込んでいこうとする考え方だ。農業では、ひとつの品種の作物を大量に栽培するために、生態系を単純な状態に押し止めようとし、それに大きなエネルギーを使う。パーマカルチャーでは、自然の流れに逆らわずに、成果の一部を利用できるようにシステムをテザインする。パーマカルチャーでは、自分で食べる食料をすべて購入するのではなく、一部でも自分でつくることからはじめて、徐々に自律性を高めていくという考え方をとる。

パーマカルチャーの実践を通じて身につけなくてはならないのは、ある場所における諸要素の相互作用を読みとり、そこに手を加えて少しずつより生き生きとした場所に変えてく<生成的なプロセス>を遂行する力だ。そして、パーマカルチャーは現代人が自然に対する感受性を豊かにしていき、<多面的セルフ・ディベロップメント>を促す効果をもつ。

F. 基幹経路---とりあえずの結び

R.フロリダがいうように<ポスト・マテリアリスト>たちは、文化的多様性が高い創造的な都市に住むことを好むが、さまざまな所を旅するうちに、豊かな自然と力強いコスモロジーをもつ地域にも心を惹かれるようになる人も多い。そして、<ポスト・マテリアリスト>の多彩な人材を引き寄せる鄙びた地域の<創造拠点>が形成されつつある。そして、その先行例である「西表島の紅露工房」(ABC-16)、「埼玉県の小川町有機農業生産者グループ」(ABC-17)、「台湾原住民族のサクリュウ工房」(ABC-18)、またこれらと関連の深い「パーマカルチャー・テザイン」(ABC-21)を重ねてみると、<創造拠点>の共通のテーマは、「自然と共生する暮らしと文化の現代的再創造」と考えられる。

このテーマについて、地域の自然素材を生かす手仕事についてはABC-16,18でとりあげ、地域の風土に根ざす食材づくりについては、ABC-17,21でとりあげた。

また、「自然と共生する音楽の現代的再創造」については、AB-5,6,7,ABC-2,3,4を重ね合わせてみると、その方向性が明らかになる。

|